科研人员的收入在什么水平算是“合理”而又不“清贫”的收入

摘要:收入问题导致越来越多的年轻人,包括研究生和博士在内,正在告别自己的科研生涯,具体原因是什么呢?

收入问题导致越来越多的年轻人,包括研究生和博士在内,正在告别自己的科研生涯,具体原因是什么呢?

科研人员的收入在什么水平算是“合理”而又不“清贫”的收入呢?

这是个非常难以回答的问题,至少从以下五个角度,目前都还没能很好地回答。

第一个重要原因是:虽然中国的科研投入越来越多,但刚毕业的硕博们却很难申请到科研课题和经费。

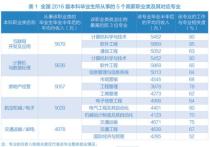

目前,中国面向学术界新人的第一大基金是青年研究基金(Young Research Fund),约占中国国家自然科学基金(NSFC)预算的20%,然而每个项目在三年期限内只有24万元RMB。第二大基金是中国博士后科学基金(China Postdoctoral Science Foundation),期限为两年的项目总共能获得5-8万元RMB。坦率的讲,这些科研经费很多时候都不能满足需要,甚至连购买必要的实验室试剂和耗材钱都不够。正因如此,许多年轻的研究人员都在积极的申请海外的Ph.D,结果是,这些年轻人把科研生涯中最宝贵的时间贡献给了那些留学国家,不仅如此,很多科研实力强的也会因此留在国外。所以,杨振宁、姚期智两位教授主动放弃美国国籍,正式转为中国科学院院士,我是打心底表示敬意。邓稼先前辈回国报效国家是伟大,这是一种英雄的精神;但不能因此就对二老进行道德绑架,每个人都有决定自己命运的权利。

第二点,国内的学术圈子里,许多不成文的条条框框太多了。

例如一些人都认为做科研就得忍受清贫的生活,一些人认为大学教授不潜心钻学术做讲座开公司就是腐败,一些前沿学科领域年轻学者经常会受到一些人带有偏见的评价。难道做科学家就应该比做工程师要更加清高?科学家必须不食人间烟火才显得出类拔萃?难道前沿理论学科就只能甘于奉献不求回报?早几年,从事生物信息学的科技机构“华大基因”就曾因为研究的是技术和方法,追求效益而被斥“没有科学含量”误国误民。而2012年12月20日出版的《Nature》评选出了年度科学界十大人物,让37岁的华大人王俊成为唯一一位入选的中国人,狠狠的打了一些质疑者的脸。后来《Nature》对此发表社论,题目就是《科学家真的需要博士学位吗?》对此,汪建说过一段很经典的话:“头脑里没有框框的年轻人更适合搞创新,我们就是要给年轻人干事的空间,做别人做不了的事情。”

放眼世界,情况也没好多少,贫穷依旧是科学发展的最大壁垒。科学界总体上与整个社会一样,也存收入差距过大的情况。在加州大学,有医学研究员年收入超过百万美元,但博士后们的收入不到5万美元。经济状况和社会地位成了科研之路上的拦路虎,过去几十年,精英科学家和“科研民工”的收入差距在不断扩大。《Nature》调查了超过3600名研究员的薪水,超过半数表示自己为了科研事业牺牲了生活质量,其中有20%的被调查者表示不会向学生推荐科研职业。对于大多数普通人来说,搞科学研究充满风险且代价昂贵。数个世纪以前,科学家多数是贵族出生,而今天的情况比那时也没好多少。其中对中国的研究显示,进入顶尖大学的官员和富商的子女比例更高。出生于贫困家庭的科学家经济负担很重,对博士后和初级研究员来说压力更大,所以很多人因此转向了海外。虽然有关部门已经开始利用高薪吸引海外科学家归国,但能够得到高薪的科学家毕竟只是其中的极少一部分人。

第三就是科研工作的不确定性。

这个是当然的了,也是科学研究作为一个行业最显著的一个特点。可以说绝大多数科学研究工作本质上都是一种投资行为。既然是投资行为,那就自然会面临失败的风险。

现代科学逐渐形成体系不过几百年,从最初的与宗教和哲学无法分离,从事形而上的研究,到脱离宗教化而贵族化,到再脱离贵族化而世俗化,其研究风险的承担者除了科研人员本身而言一直是在变化的。在早期,这种风险是由宗教机构和贵族所承担,后来则是宗教色彩浓厚的大学,进入二十世纪由于战争频仍,科研的风险则是由民族国家而承担的。直到冷战结束以后,在资本国际化的大背景下,资本才更多地介入到科学研究中来。这种变化充分说明,科研体系的构成一直在变化,那么如何对冲科研工作本身存在的不确定性?目前的体系也不过运行了几十年而已,还一直处在动态的磨合过程之中,尚未也很难有一种客观的风险评估和对冲机制。

正是由于这种特性,就导致了很难对科研工作者的工作进行合理的评估。然而恰恰在资本主导的评估体系的今天,这种不确定性又和资本的短视直接冲突,进而导致了对于其个人待遇评估的难以估量。换句话说,贵族化的科研体系甚至是国家主义的科研体系中,科研人员的个人待遇可能反而不会有如此大的落差。

第四,“科研成果”本身存在巨大的产权真空。

这一点尤其体现在从事基础研究的所谓纵向课题成果的产权界定上。从法律上说,科研人员从国家或者其他来源申请获得科研经费,在从事研究活动前,都需要对于预期产生成果的产权归属有明确的界定和合同。一般来说,纵向课题的成果产权无疑是属于所在单位的,对于我国公立大学和研究机构占主导的情况下,这些成果当然是归国家或者说全民所有的。那么在技术转化产生更高利润的过程中,就存在着挪用国家资产进入个人腰包的法律风险。当然,在科研课题进行的过程中,国家出了钱,用来购置设备和其他支出,科研人员则从事了脑力和体力劳动,那么在转化时科研人员能获得多少利润?“应该”获得多少利润?这都是一直在争论的问题。这个比例多少算合适呢?

可能有人会说,那提高科研人员的工资啊,和成果转化脱钩,可是还是存在类似的问题,由于不存在市场的人才流入流出机制,给多少工资算合适?算不清贫?以高校为例,过去由于没有市场流动,教师是国家事业单位的“公职”人员,每一笔收入都是要经过财政测算的,以什么标准来提高工资呢?如果要改动的话,大家都是吃财政,用上海的标准还是新疆的?近些年通过改变聘用制度增加竞争,确实是给体制外教师提高了可观的待遇,但是一旦有了竞争,就需要标准,以科研成果为标准?那么第一点提到的不确定问题还是存在。以论文为标准?那当然什么好发做什么了。以同行评议为标准?那么怎样遏制其中可能存在的群体性腐败风险?这都是在制定制度时需要考量的问题。

第五,在后工业化和后现代化的时代,对于科研工作的解构式解读仍然不够。

科学研究、科研工作者尤其是大学中的科研工作者还没能回归到一个普通行业和从业者的位置上。

每个时代都会由于时代的特性造就一些属于那个时代的价值承载者,但是这些承载者是在变化的。十八十九世纪,是工业时代的顶峰,那个时代人们崇拜物理学家、工程师、设计师,他们带来了交流电、埃菲尔铁塔、巨型飞艇、泰坦尼克号。进入二十世纪,人们和战争抗争,人们需要领袖,需要元帅,需要自己拯救自己。冷战时人们迷恋星际迷航,崇拜宇航员,需要无所不能的科学怪人。然而1991年之后,人类的目标呢?没有了。这种“奇怪”的平静可以说几乎解构了人类一切激烈的“信仰”,解构了几乎所有充满“圣意”的形而上的对象和工作。进入二十一世纪,信息时代的来临更是踏破了一切知识的门槛,因为知识本质上也就是信息。这种解构加上科学研究本身向着“劳动密集型”转变的趋势,使得科研工作快速被解构成了专门化的“技术工作”,逐步脱离了几百年前科学形而上的高尚。

正是由于这种特质,加上科研工作与资本的交叉越来越深,使得科学研究的独立性也有被消解的趋势。前沿的成果需要越来越多的钱,需要非五常出不起的钱,使得投资方对于产出的质量和时效都越来越重视;需要越来越多的人,使得个人英雄主义越来越不显著,意味着科研工作的方向会受资本、收益、政治等等的影响越来越深。换句话说,在一些大公司里做科学研发,比如谷歌、特斯拉、甚至华为,所做的纵向研究并不一定比传统科研体系中产生的纵向成果差。那为什么没人抱怨谷歌给的待遇低呢?在这种时代特质产生的劳动关系下,即便是在传统的大学或研究机构里,科研工作者申请到了经费无论在法律上算委托还是雇佣,一种(近似)的雇佣关系就已经产生了。有了雇佣关系,科研工作者最终还是回归到了无产者的位置上,和在企业工作的白领中产,并无任何区别。

因此,目前我国科研工作者认为自己待遇低,并不奇怪。近些年照样国企离职的员工也经常见到报道,公务员辞职的也不少啊。这是我们国家转型期遇到的共性问题,传统的管理模式在新常态经济下需要调整。不一样的地方在于,其他行业的薪酬体系受市场影响相对深入,而科研体系相对孤立,人才的流出通道非常封闭,而我们的社会其他行业的创新能力还是比较差,也没有能够容纳这些人才的足够空间。科研人员带着事业的“光环”也不认为离开这个行业是个可考虑的选择,就导致了这种“出路少”的结果。当然,我们要建设创新型社会,这些都是在动态调整的,我相信是不会一直这样下去的。

如今,在学术圈内的年轻科研工作者经常被一种迷茫感笼罩。有一些事情需要改变,有一些研究需要继续。这里提一些不成熟的看法,如果可能的话,应该尽量在科研大牛和新人之间保持资源分配的均衡,将一部分科研计划和经费留给敢于尝试、有发展潜力的年轻人;应该考虑给那些科研新人维权的机会,以及向学术腐败说不的权利;应该做到利益均沾,避免学术领头人独占资源,好处应该人人有份,按劳分配,以免去年轻科学家成为”科研民工“的命运,同时帮助其解决一些家庭方面的实际困难;应该创造更加开明和公正公平的环境,并提高新人待遇,建立机制,把面临选择境地的可塑之材留下。

英雄不问出身,关于如何吸引和留住科研人才,我们还有很长的路要走。不要让时代的悲剧继续,科学研究不应该是只凭情怀和热血才能坚持下来的事业。所以,请社会能够对科研新人们多一些理解,少一些苛责;请有关部门不要放弃TA们,很多科研人只是希望能够活的更有尊严;请记住一点,给每一位年轻的科研工作者一个机会,就是给整个民族乃至人类美好的未来多一丝希望。

总而言之,现行的科研管理体系也就不过几十年,问题仍旧多多。而大众对于科学的认识也需要一个逐步成熟的过程。作为一个唯物主义者,当然要承认事物和矛盾都是在不断变化的,需要更多的人共同的努力。

责任编辑:青报教育在线