“一定要把先进经验带回去!”这场研修为西和教育高质量发展注入“青岛智慧”

摘要: “我们一定要把先进经验带回去,让东部经验在西部教育沃土上生根发芽,惠及每一个学子。”在9月25日举行的西和县2025年东西部协作教育人才培训类项目——骨干教师青岛研修班(第二期)结业典礼上,教师代表分享感悟时,这句话被反复提及,充分体现了教师们为西和教育高质量发展贡献力量的坚定信念。

青报教育在线讯 “我们一定要把先进经验带回去,让东部经验在西部教育沃土上生根发芽,惠及每一个学子。”在9月25日举行的西和县2025年东西部协作教育人才培训类项目——骨干教师青岛研修班(第二期)结业典礼上,教师代表分享感悟时,这句话被反复提及,充分体现了教师们为西和教育高质量发展贡献力量的坚定信念。

当天,初中和高中教师们共同聆听了山东省教科院高中心理兼职教研员、国家二级心理咨询师王克伟带来的《构建家校师生融合沟通的教育生态圈》主题讲座。作为心理健康教育领域的专家,王克伟通过典型案例、专业心理知识以及现场游戏体验,为教师们指明了与家长和学生沟通的方法,并引导教师进行自我情绪调节和自身压力释放,做一名幸福感满满的教师。

初高中学生往往很在意他人评价,如何与这类孩子沟通?王克伟指出,教师首先要认识到,孩子在乎他人评价是正常的心理发展过程,这体现了他们渴望被接纳、获得归属感的基本需求。然而,当这种在意过度时,可能会影响孩子的决策自主性和情绪健康。因此,教师在与孩子沟通时,要营造安全的情感空间。例如,可以选择在散步或一起做简单手工时与学生交流,这种并肩而非对坐的姿势有助于降低学生的防御心理。此外,教师还需引导孩子进行批判性思考,培养其自我评价体系,并传授具体的应对方法。

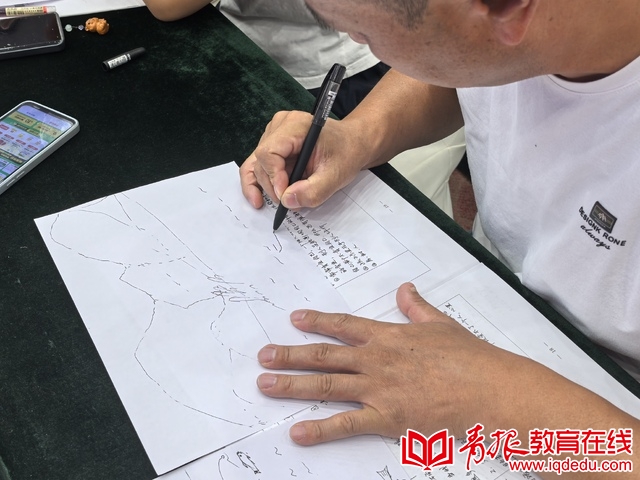

“绘画是一种很好的交流媒介,通过画图能够洞悉学生的心理健康状况。”讲座中,王克伟让教师们在纸上画出房、树、人三种事物以及“心中的这座山”,并对教师们画作中元素所反映的心理状态进行分析解读,将有关心理学的抽象话题讲解得透彻易懂。

“当我在白纸上用色彩描绘当时的情绪时,才意识到心理状态竟能如此具象化地呈现。这一认知颠覆让我重新审视,心理健康并非虚无的口号,而是关乎每个人日常状态的实质性命题。我们要‘打着灯笼找优点’,及时发现学生的进步,分享他们成功的喜悦,多提供让学生体验成功的机会,从而将压力转化为动力。”西和一中教师王苗感慨道,打开学生心灵的闸门,教育自然能得心应手,真正的教育不应局限于知识传授,更要注重培育完整的人。

西和四中教师沈乾翔表示,王克伟教授结合大量实际案例,为我们分享了一系列简便易行的师生沟通技巧和方法,让我感觉这些方法就像工具包里的实用工具,随时可以拿出来应对各种沟通场景。自己将把所学所悟运用到今后的教育教学工作中,用良好的师生沟通搭建起与学生之间的心灵桥梁,不断提升职业幸福感,在教育的道路上收获更多温暖与美好。

苏合镇九年制学校教师李杭洲对王克伟提出的“调味品效应”和“黄金分割效应”两个沟通法则印象深刻。“这两大法则让我明白,真正有效的沟通并非‘直奔主题’的高效模式,而是要用细节传递温度、用平衡化解矛盾,最终实现情感与信息的双向传递。”

城南九年制学校教师郭小丽表示,家庭教育不是“纠错”,而是“赋能”;教师的幸福,藏在心态的自我调节里。这场短短的讲座,不仅解答了她在教育和自我调节方面的困惑,更让她明白,无论是家长还是教师,只有先懂心理、会共情,才能真正陪伴孩子成长。

下午,结业仪式如期举行。骨干教师们齐聚一堂,畅谈心得体会,为这次青岛研修之行画上了圆满的句号。

“我们听的专家讲座,丝毫没有高高在上的理论堆砌,他们和蔼可亲,像老朋友一样把深邃的教育理念融化在一个个生动的教学案例当中,这种基于教学一线的真知灼见让我倍感亲切,也深受启发。”北川初级中学教师石小琦表示。

“回到西部,回到家乡,我们面临的或许是不同的学情,不同的资源条件,但教育的规律是相通的。我们不会简单地照搬青岛的模式,真正的学习在于转化,我们将把青岛一中的精致化为对教学环节的精细打磨,把青岛十六中的多元化为对学生个体的更多关注,把平度开发区高中的拼搏化为奋发图强的实际行动。”西和二中教师王琼表示,这次培训不是终点,而是新起点。他们将带着宝贵的经验,根据家乡的实际情况,努力探索一条适合自己的内涵式发展道路,让东部的先进理念在西部教育的沃土上生根发芽,惠及每一个西和学子。

研修班总领队、西和一中副校长陈红对培训成果给予了充分肯定,并对未来工作寄予殷切期望。陈红表示,青岛作为教育改革高地,其在课程创新、理念落实、课堂转型等方面的实践为我们提供了宝贵样本。围绕学生成长需求,教师们不仅系统掌握了新课标下的教学设计方法,更在“分层教学”“项目式学习”等实操环节中找到了解决本地教学难题的思路。这种“带着问题学、结合实际悟、深刻领会思”的思路,正是此次培训最核心的收获。

“培训期间,青岛名师在学术方面发挥了示范引领作用,同时,我们个人之间也建立了深厚友谊。这种跨越地域的教育联结,打破了帮扶工作的‘单向输出’模式,构建起‘资源共享、经验互鉴、共同提升、长期联系’的新格局。”陈红指出,未来,我们要将这种联结转化为长效动力,让青岛的优质教育经验在西和落地生根。培训的结束,正是帮扶工作提质增效的起点。希望每位老师回到岗位后,既要当“实践者”,把学到的方法融入日常教学,打造更多高效课堂;也要当“传播者”,通过专题分享、示范课等形式,带动更多教师成长;更要当“探索者”,结合本地学情创新实践,让组团式帮扶真正惠及每一所学校和更多学生。

青报教育在线 徐阳