践行校园劳动教育,日庄镇中心小学这样做

摘要:莱西市日庄镇中心小学作为一所农村学校,以”教人求真,学做真人”为办学目标,结合本校及周边实际,着力打造“一园一室一基地”的劳动教育体系,“一园”即开辟一处校内劳动种植园,“一室”即建立一个传承传统技艺的劳动实践教室,“一基地”即打造一个校外劳动实践基地。学校着力打造劳动教育特色,加强学校劳动教育。近年来,学校先后被评选为“莱西市劳动学科实践基地”“青岛市第二批劳动实验学校”。

莱西市日庄镇中心小学作为一所农村学校,以“教人求真,学做真人”为办学目标,结合本校及周边实际,着力打造“一园一室一基地”的劳动教育体系,“一园”即开辟一处校内劳动种植园,“一室”即建立一个传承传统技艺的劳动实践教室,“一基地”即打造一个校外劳动实践基地。学校着力打造劳动教育特色,加强学校劳动教育。近年来,学校先后被评选为“莱西市劳动学科实践基地”“青岛市第二批劳动实验学校”。

开辟校内劳动种植园实践农耕文化

为了拓展农耕文化空间,学校专门开辟了校内劳动种植园。在校内开辟好土地后,我们用彩色水泥砖将整块农场分隔成几块,每班一块,由学生自由命名、自主设计种植方案。活动的实施中,学校主张学生自主购种、耕种、收获并做好日常管理。 在此过程中,教师的适时指导十分重要。例如:教给学生认识并正确使用锄头、镰刀等农具,避免安全隐患;指导学生进行田间管理:何时浇水、何时锄草效果最好?施肥时应注意什么等等;引导学生观察植物长势、植株的大小、形状……同时做好管理日志和观察日记。

作为一所农村学校,发莱西市日庄镇中心小学展农耕文化教育具有良好的社会基础。因此,学校以“品读农耕文化、传承千年文明”为校园农耕文化的核心,开发了《农耕文化》这一校本课程,引导学生通过认识农具、了解农具并亲手参与适当的农耕实践,让学生接受农耕文化的熏陶,感受农耕文化“勤劳、服务、创造”的精神,从而提升了学生勤俭节约、热爱劳动的优良品质和爱国主义情操。

学校在校园文化建设过程中从不同角度、不同方面,展示学校的办学特色——“农耕文化”,让每一在墙壁会说话,让每一个角落都体现中华民族悠久的农耕传统文化。

与此同时,学校设置 “农耕文化”展览板块。收集收藏的农具进行清洗、整理、摆放,制作 “农耕文化”宣传展板及农具展示说明,突出农耕文化板块的教育功能。落实学生“读书活动”,向学生推荐阅读农耕文化书籍,开阔学生读书视野,并从书中追寻生活的内涵。

学校积极开展农耕实践活动。一方面,学校将设立农耕种植基地,按班级划分责任田,组织学生亲自动手种植如蔬菜以及矮秸作物等农作物,以此来体验父母的艰辛,采摘的欢乐,从而养成厉行节约的好习惯,提高学生的动手能力、实践能力;二是鼓励学生每周协助爸爸、妈妈学干一项农活,并写出自己的所作、所感,领悟生活在于劳作。

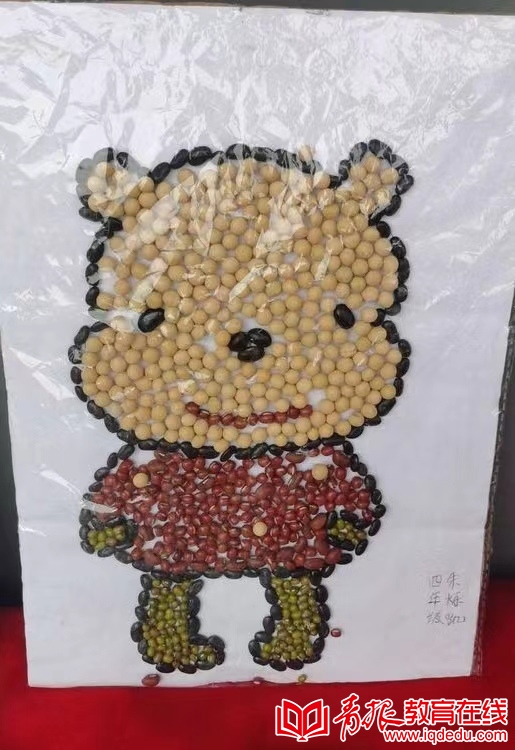

学校深入开展农耕文化教育活动。学校要求在教师、班主任的指导下,让学生利用绿豆、黄豆、玉米、小麦等农产品进行美术作品创作,并进行优秀作品评选,对优秀作品在学校进行展示;每学期在各班组织开展以“农耕文化”为主题的黑板报比赛、手抄报比赛、作文竞赛、绘画比赛,对获奖班级、教师和学生进行了大张旗鼓的表彰;利用校园小广播等形式播放与农耕文化相关的故事、典故,在全校营造农耕文化的氛围。

建立劳动实践教室传承传统技艺

结合日庄镇民间传统特色技艺,实现传统技艺的传承与发展,学校领导通过与专家研讨、学校实际考证,把劳动教育的重心放在寻找遗失的技艺上,将有着悠久历史的玉米皮编织与劳动课程相融合,系统梳理技艺授课方式,让学生在颇有乐趣的手工创作实践中传承与发展传统技艺。

玉米皮编织,是莱西民间广泛流行的一种手工艺品,2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。作为农村学校,玉米皮是非常寻常的材料,我们秉持把劳动教育贯穿始终的理念,从玉米皮的前身---玉米种植开始,让学生参与其中,在劳动教育的同时让学生亲身感受玉米皮编织的全过程。学校利用校内种植园,带领孩子从播种、浇水、施肥开始,直至收获玉米,全方位了解玉米的生长过程,学生参与其中感受丰收的喜悦。玉米收获后,学校邀请当地精通玉米皮编织的手艺人来到学校担任编织课授课教师,传授传统技艺。

从玉米皮的选择开始,老师们首先让孩子明确玉米皮“白、薄、软”的选择标准,以及通过用水浸湿并加工处理后,让它这样便于编织的技巧。在编织方法教授上,在“盘、绕、挑、压”等基本编织方法的基础上,鼓励孩子们发挥想象力,编与织结合,让编织技法多样化。玉米皮经过加工、染色、编织等一系列程序,在老师的精心指导下,学生们能制作出篮子、坐垫、帽子、拖鞋、花瓶、漂亮的花朵等各种精美的编织作品。编织课结束后,老师们会鼓励学生课下了解玉米皮编织的历史,回家跟家长合作,制作玉米皮作品。

为了系统传授玉米皮编织的技艺,学校还开展了多彩多样的编织社团,并由社团发展到全体学生参与,编创校本教材《寻找遗失的技艺——玉米皮编织》,把它作为小学美术课内容的延伸,对传承传统文化艺术,陶冶学生艺术情操起了很大作用,该教材被评为青岛市精品课程。同时2023年5月参加了青岛市“十个一”现场会特色活动展示和经验交流。

打造校外劳动实践基地丰富教育形式

日庄火烧是日庄镇五子埠后村独有的传统面食,以玉米棒芯作为火源,将硬面做的火烧烘干烤熟,并用刀割为五瓣,形如梅花,又名割瓣火烧、梅花火烧,是“青岛市非物质文化遗产”,被誉为“莱西名吃”之一。

由于制作火烧有着特殊的制作环境,我们就把劳动教育活动延伸到五瓣火烧的制作现场。在日庄镇政府和五子埠后村委会的帮助下,经过一年多的努力,我们成功地建立了一个校外劳动实践基地。按时组织老师带领学生走进五子埠后村的火烧制作手工作坊,让有几十年制作经验的师傅们教给学生制作的方法。在师傅们的精心指导下,学生观看了五瓣火烧制作的全过程,亲自动手“揉面”和“割瓣”,体验了劳动实践的乐趣。此外,老师们还带领学生在参观火烧制作过程、品尝火烧中去了解了火烧的制作历史与发展现状,增强学生参与传统文化和濒危文化传承的责任感和紧迫感。

学校不断完善的劳动教育体系让学校办学理念落地生花,让学生崇尚劳动、尊重劳动、学会劳动,使学生在劳动中树德、增智、强体、育美。劳动教育是一个长期坚持、不断深入的过程,我们将借特色创建之机,整装再出发,积极改进,勇于探索,进一步拓展思路,以特色促进发展,以特色彰显内涵,让学生的童年熠熠生辉,争做时代新人!