天山小学在市南区小学地校课程学科基地校展示活动中作经验分享

摘要:9月26日,市南区举行小学地方与学校课程学科基地学校展示活动。青岛天山小学作为市南区小学地校课程学科基地,承办了此次活动,并进行了课例展示和经验分享,受到与会专家和教育同仁的一致好评。

青报教育在线讯 “今天这节课,不仅有对少数民族知识与文化探究,还有对审美和创造能力的培养,有效促进了学生综合素养的发展。”9月26日,市南区举行小学地方与学校课程学科基地学校展示活动。青岛天山小学作为市南区小学地校课程学科基地,承办了此次活动,并进行了课例展示和经验分享,受到与会专家和教育同仁的一致好评。

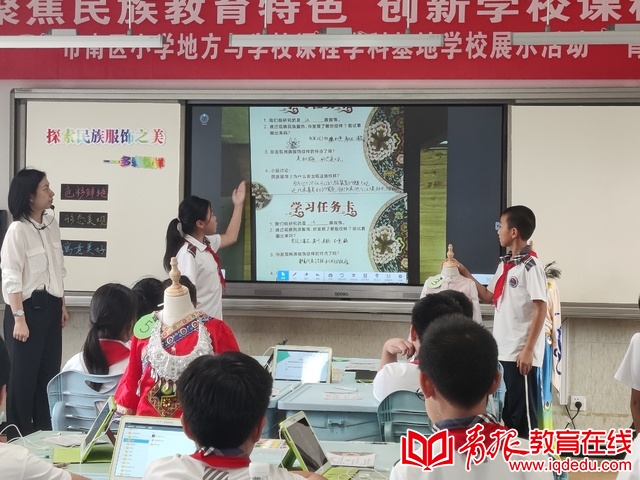

“同学们,在刚才的视频中,你都认识哪些少数民族?”活动中,天山小学美术教师刘永坤展示了《探索民族服饰之美——多彩纹样》一课,通过对少数民族的辨认引出对民族服饰的探究。课堂上,每个小组分配一套少数民族服饰,利用平板中的学习资源包,研究它们的纹样、特点及其传递的意义,最后小组合作绘制一件民族服饰,并进行展示。在这一探一创的过程中,既培养了学生动手实践能力,更加深了他们对民族文化的理解和认同。

这节课将民族文化与美术教育巧妙融合,是天山小学地校课程实践的生动缩影。早在2001年建校初,天山小学便确立了“知我民族 爱我中华”的办学特色,开发了民族百花苑校本教材,于2018年获评“全国民族团结进步创建示范学校”。为了更好地铸牢中华民族共同体意识,学校对民族教育进行迭代升级,于2022年构建起“爱我中华·和润成长”课程,该课程获评青岛市精品课程。

在经验交流环节,天山小学大队辅导员刘鑫晴介绍了“爱我中华,和润成长”课程设计理念与实施路径。天山小学德育主任纪琳琳介绍了基于学校课程的家校社融合教育实践。学生代表则展示了五育融合视角下的学校课程学习成果。师生们的共同分享,为与会嘉宾梳理了学校课程顶层设计、框架构建和落地的思路。

据了解,“爱我中华·和润成长”课程针对低中高年段,分别设计了民族情——和气主题、民族史——底气主题、民族魂——志气主题。民族情版块采用哥哥姐姐向弟弟妹妹“趣讲”的方式在校园中开展,让学生充分了解56个民族及各民族风俗文化。民族史版块带领学生走向社会,借助专家、老革命工作者等资源,让学生知晓中华民族的历史,感悟民族精神。民族魂版块采用主题研学的形式,让学生在真实情境中,深入感知民族文化和大国担当。

除了以课程为依托深化民族教育,学校还注重在校园文化和德育活动上发力。走进天山小学的校园和教学楼,民族风情彩绘墙、民族文化走廊等映入眼帘,仿佛置身于浓浓的民族画卷。学校每个班级分别代表一个少数民族,门上装饰有民族简介、服饰和风俗习惯的图文,营造出浓浓的民族教育氛围,在潜移默化中熏陶着学生的民族团结情。此外,学校开展了民族风情帽子节、民族游艺会、民族趣味运动会、民族小导游、民族研学,以及和新疆、贵州少数民族的小伙伴手拉手等活动,极大地丰富了课程内容。

在实施过程中,学校充分发挥校家社协同育人的作用,将吕剧、胶东大鼓、京剧民族艺术大师和篆刻、剪纸、口哨等民族非遗技艺大师“请进来”,让学生近距离感受民族文化。同时,鼓励家长在假期带领孩子走进少数民族聚居地,沉浸式体验当地的民风民俗。

不难看出,天山小学的民族教育构建了完善的体系,聚合了多方资源,为学生搭建起全方位、多层次的学习平台。民族教育由最初简单了解各民族,上升到如今各民族衣食住行与所在地域特点关系的探究,深度研究56个民族汇聚成的中华民族文化的探究和凝聚成的中华精神的传承。青岛大学师范学院院长助理王忠厚全程参与了此次活动,并给予高度评价。他认为,学校将民族教育融入到日常活动中,墙壁上每一处文化都是师生活动的印记,这种文化才能真正发挥出育人功能。今天无论是课堂上还是展示环节,都可以明显感受到师生身上洋溢着自信、活力与激情,这正是民族文化的熏陶、感染和烙印。

活动中,市南区小学地方与学校课程教研员仪琳介绍了市南区学科基地建设的背景和意义。她提出,基地校建设应该坚持素养导向,课程建设聚焦育人;变革育人方式,课程实施突出实践;注重多元融合,加强课程整体建构。市南区教育研究中心教研室副主任刘琨对学校今后的课程实施提出了更高的要求,要通过特色课程构建引领学生特色发展,并将特色课程与学校课程深度融合,实现学校品牌的打造。

天山小学校长卢华丽从建设基础、建设目标、实施措施、具体规划等方面,解读了基地学校三年发展规划。她表示,学校专门成立由干部团队、大队辅导员、班主任、道德与法治课、校外辅导员等组成的课程实施小组,继续深化我校的民族教育工作,完善民族教育在学科层面和实践活动层面有效落地的体系,使民族团结进步教育地渗透进师生的生活经历和生命历程,培养有“民族魂 中国根”的天山学子。

青报教育在线 于涛