让教育离“人”更近些,要把学生当成“活生生的人”

摘要:学校教育的首要任务是培养人,培养丈夫、妻子、母亲、父亲,而放在第二位的,才是培养未来的工程师或医生。

学校教育的首要任务是培养人,培养丈夫、妻子、母亲、父亲,而放在第二位的,才是培养未来的工程师或医生。

回顾中国近现代教育史不难发现,虽然近现代社会大环境动荡不休,但是教育却始终在一个相对稳定健康的状态下运行,究其原因,在于近现代教育中,无论是校长还是教师,都坚守了一点——“把学生当成一个个活生生的人”。

近年来,在梳理近现代教育史料过程中,我特别关注那些在同一所学校任职长达几十年的中小学校长,比如,

南洋中学的王培孙当校长52年,从1900-1952年;

南开学校的张伯苓当校长42年,从1904-1946年;

上海南洋模范中学的沈同一当校长39年,从1927-1966年。

这些校长终其一生就办一所学校,将青春和生命都献给了一所学校。纵观他们的办学理念,有一个共同点,那就是:教育,把学生当成一个个活生生的人。

把注意力放在“人”的成长上

南开学校校长张伯苓坚信,改革国家必先改革个人,而改革个人唯有依靠教育,以“造成德育、智育、体育完全发达,而能自治治人,通力合作之一般人才”。

为培养这种人,张伯苓在校门一侧悬挂一面大镜子,镜旁有“镜箴”,写着“面必净,发必理,衣必整,钮必结;头容正,肩容平,胸容宽,背容直。气象勿傲勿暴勿怠,颜色宜和宜静宜庄”。学生每日进出校门,看到这容止格言就知道有所儆戒,久而久之内化为自己的言行举止。

“镜箴”上的内容类似于现在的《中小学生守则》,但前者强调仪容细节,要求更切实。在张伯苓看来,一个受过良好教育的人,首先必须容止端正,气象和静,不卑不亢。

对于学校办学的目的,这些校长有清楚而高远的见识。

南洋中学的一位理科教师平时出卷难度高,每每把学生考得灰头灰脑。1939年,王培孙写信劝告该老师:“南洋中学不是交通大学的预备学校,不宜对数理考试偏严,应该因材施教,使每个学生皆可成为社会有用之才。”王培孙认为,每个人来受教育是为了成才,而不是一心盯住考名校。

王培孙的信,让人不由联想起苏霍姆林斯基的话:“并非所有的学生将来都会成为工程师、医生、科学家和艺术家,可是所有的人都要成为父亲和母亲、丈夫和妻子。因此,学校教育的首要任务是培养人,培养丈夫、妻子、母亲、父亲,而放在第二位的,才是培养未来的工程师或医生。”

培养“人”,培养一个个普通国民,这就是苏霍姆林斯基心中的学校教育。他笔下那位曾经人见人厌的双差生米哈伊尔,最后成为一位优秀而懂事的维修工人,便是从另一个侧面诠释了教育的目的在于培养“人”这一基本理念。

我们一些中小学校长一定或多或少心存“考名校情结”,虽然这是大环境所造就的,但看了王培孙给教师的信,心情难免“戚戚焉”。

一所学校,校长的办学理念起着标杆性的引领作用,有什么样的校长——尤其在同一所学校任职多年的校长,往往就有什么样的学校风貌和教师群体。

正是因为诞生了一大批教育思想先进的校长,即便近现代社会大环境动荡不休,教育却始终能在一个相对稳定健康的状态前行,教师在校园里也多些从容,把注意力放在“人”的成长上,而不是一味追着学生要分数,背离了教育的真正目的。

把学生当成“活生生的人”

更让我印象深刻的,近现代一些教育家在上课过程中常常“借题发挥”,教给学生各种“人”的知识以及做人的道理。

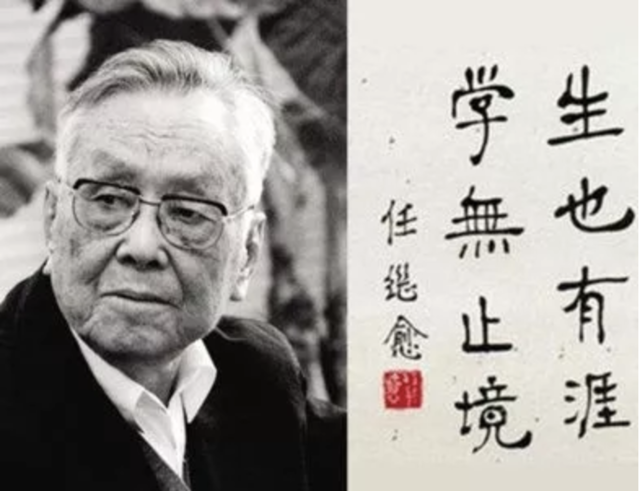

著名的哲学家、宗教学家任继愈先生在80岁时,仍念念不忘当年给他人生启蒙的老师曹景黄。20世纪20年代,任继愈就读于山东省立第一模范小学。

曹景黄教文言文采用的是传统的吟诵法,即通过反复吟诵帮助学生理解和欣赏文学作品,而不像后来语文课流行的讲授法。但他上课时若涉及有关酗酒荒淫内容的文章,会停下来向学生讲一些性知识。在100年前,这样一个小县城的小学教师就是相当开明的了。

曹景黄还注重教学生做人。当讲《论语》“胁肩谄笑,病于夏畦”这一章时,他结合课文举了一些社会上流行的巴结上司、拍有权有势人物马屁的可耻可笑举动的例子,引得学生哄堂大笑,给学生留下深刻印象。

任继愈说,曹景黄老师这番生动的表演,“在我幼小的心灵里,培养了鄙视趋炎附势的人生观。我今年80岁了,曹老师给我的教育新鲜感却从未衰减”。曹景黄老师借题发挥,引导学生做人,这个“人”不是“精致的利己主义者”,而是堂堂正正的君子。

当时像曹景黄这样的老师不在少数。他们秉承“传道授业解惑”的教育传统,又吸取开放的现代教育观,课堂上既传授知识又兼顾育人,培养学生健全的人格。一种教育是否真正关注人,可以从课堂上教师的一言一行中直接看出。有“人”的课堂往往充满温情,充满教师对学生的尊重与体谅。

著名漫画家丰子恺1914年就读于省立第一师范学校时,遇到了影响自己一生的两位恩师——李叔同和夏丏尊。李叔同给予他艺术的启蒙,更在为人处世上为他作榜样。

在《怀李叔同先生》一文中,丰子恺回忆道:当时学生对艺术课非常不重视,上李叔同的音乐课时,有人偷偷看课外书,有人则吐痰在地板上,他们都以为李叔同没看见,其实李叔同都知道。但李叔同不动声色地讲完课,等到下课了,才用很轻而严肃的声音提醒:“某某等一等出去。”于是,这位学生只得站着。等到别的学生都出去了,李叔同又用很轻而严肃的声音和气地说“下次上课时不要看别的书”,或者说“下次痰不要吐在地板上”。说过之后李叔同微微一鞠躬,表示“你出去吧”,被批评的学生大都惭愧地退出来。

一次音乐课,最后出去的学生无心把门重重一拉,碰出很大的声音。学生走了数十步之后,李叔同走出门,满面和气地叫他回来。等学生到了,李叔同又叫他进教室来。然后李叔同用很轻而严肃的声音向他和气地说:“下次走出教室,轻轻地关门。”说毕,对学生一鞠躬,送他出门,自己轻轻地把门关了。

从一连串的细节里,我们感受到一位蔼然长者对学生的尊重。因为尊重,李叔同赢得了学生的尊敬和爱戴,从而达到了“育人”的效果。我喜欢称李叔同为“最民国的教师”,不仅因为他才华横溢,绘画、音乐、戏剧、书法、篆刻和诗词等无所不精通,也不仅因为他的做事“态度认真”,更因为他把每个学生当成与自己人格平等的人,以诚恳、“温而厉”的言行去感染学生,影响学生。

美的课堂,一定是师生之间相互尊重的地方。说到尊重,作为教师首先要给学生做出示范,让学生在耳濡目染中懂得尊重别人,尊敬老师。

我这样说,有的教师可能颇不以为然,认为这未免太纵容学生,甚至“颠倒了顺序”,必须学生敬老师,然后老师才尊重学生。可是,我们别忘了一个重要前提:教师是成人,是受过高等教育的人,而学生是未成年人,他们到学校是来接受教师教育的。

回顾最近几年,各种师生冲突的案件,有些正是由于教师的教育方式不当,特别是教师缺乏对学生必要的人格尊重而引起的。

上学时,我们都读过魏巍的散文《我的老师》,文中的女教师蔡芸芝慈爱可亲、光彩照人。不过,教材里的这篇短文是节选的,实际上魏巍在原文里还写了一位姓宋的男老师,教算术课。宋老师的形象与蔡老师几乎相反。为此,魏巍在心里认定算术是一门最没有味道也是最难的学科,始终没有学好这门学科。

在《我的老师》的末尾,魏巍写下这样一段话:

叙述着他们(指蔡芸芝、宋老师等)的时候,我并不是想一一地去评价他们。这并不是这篇文章的意思。如果说这篇文章还有一点意思的话,我想也就是在回忆起他们的时候,加深了我对于教师这种职业的理解。这种职业,据我想——并不仅仅依靠丰富的学识,也不仅仅是依靠这种或那种的教学法。也许更重要的,是他有没有一颗热爱儿童的心,假若没有这样的心,那么……那些改进方法,编制教案,如此等等也就成为形式!也许正因为这样,教师——这才被称作高尚的职业吧。

我不知道魏巍是否当过中小学教师,他这些话,对教师职业的认识真是一语中的。教师与其他许多行业的不同之处就在于,教师不仅依靠专业知识,更需要情感,比如爱、尊重等。这些情感都立足于一个前提:教师把学生当成活生生的人,人格平等、有个体尊严的人。

对学生给予尊重、体谅与呵护

说到这,我又想起几个温馨的教育故事。

作为教师平时都会遇到学生上课迟到的现象,一般情况下,班主任的处理办法就是“罚”:罚站(站在走廊),罚扫地,罚钱(一次罚若干元,充当班费)。

任继愈的小学老师夏育轩先生是另一种做法。这位夏先生课讲得好,对学生要求也严格,但严格中又很宽容体谅。比如,面对学生迟到的情况,他设计了一张“距离一览表”,要求学生把住家到学校的距离(“约x里”)如实填好,住家远的学生,如果偶然到校迟到,又提出正当理由,就可以得到夏先生的谅解。夏先生的做法,比我观察到的许多班主任高明多了,也“人文”多了。

著名的词学大家夏承焘先生早年在中学教过书,后来当了大学教授。据他的学生琦君(台湾著名女作家)回忆,她上世纪30年代在之江大学念书时,夏先生曾告诫学生:“如果将来当了老师,不要对学生过于苛求。因为人的禀赋千差万别,不能希望人人都是天才。作为教师,在课堂里讲几十分钟的话,难免有的学生会打瞌睡,有的会跑马开小差,一堂课只要有一二句话,真正落入某一二个学生的心底,使他们一生受用不尽,就算对得起学生、对得起自己了。”

当时夏承焘的一位同事(也曾是夏的学生)任心叔不同意这看法,夏先生也不多解释,只笑笑说:“你说的也没错,但我讲的是做人的道理,你教的是为学的态度。”

我从琦君的书中看了夏承焘告诫学生的这些话,一时间也觉得有些“不负责任”,课堂上学生打瞌睡、开小差,教师岂能听之任之?但品味夏承焘先生后来对任心叔的一番话,又明白了:夏承焘的说法未必有错,身为教师理所当然要用心尽力,以“对得起学生、对得起自己”,但也别夸大教育的作用,尤其对个体学生的作用;另一方面,每个学生都有他的难处,在某些方面需要老师去体谅和包容,而不是一味苛求。这种能体谅、不苛求,恰恰是教师心中有“人”的表现。

20世纪30年代,台湾历史学家吴相湘就读于北大历史系,系里名师荟萃,各怀绝技:

钱穆上课时激情澎湃,声振屋瓦,“用全身热和力来口讲手写”,以至无论冬夏,总不时用手帕拭汗;

傅斯年讲课则如万马奔腾,上下古今,纵横千里;

而时任文学院院长的胡适,上课则别具风格:深入浅出,条理明晰,偶尔穿插一两句恰到好处的幽默语,使学生格外轻松。

在回忆中,吴相湘特别提到胡适上课过程的一个细节:“下午上课时,教室里有太阳西晒,胡先生常自动走下讲坛,放下窗帘,并说:女学生是不应该多晒太阳的。”一句简单的话语,教师课堂上对学生的呵护之情尽显无遗。

抗战时期,在愚人节那天,重庆南开中学高一某班的第一节课是赵瑞蕻先生上英语。学生徐国棣化装成女教师站在黑板前,赵瑞蕻先生像往常一样悠然而入,抬头一看另有人上课,忙说:“Excuse me!”学生说:“调课啦,这堂是国文。”赵瑞蕻先生匆匆走了。等他弄明白了再回来时,大家赖着不肯上课,一定要他讲故事。他就用英语讲了一个希腊悲剧,故事讲得通俗易懂,大家听得全神贯注。

愿我们的校园里今后多些这种场景,愿我们的教育离“人”更近些。