家校社协同育人校长论坛:教育专家田玉详解全科自主学习法实践路径

摘要: 6月25日,由青报教育在线联合著名教育专家田玉主办的2025家校社协同育人“教联体”全科自主学习法校长论坛在青岛举行。

6月25日,由青报教育在线联合著名教育专家田玉主办的2025家校社协同育人“教联体”全科自主学习法校长论坛在青岛举行。青岛大学附属中学、青岛第六十三中学、青岛第三十七中学、青岛市崂山区第三中学、青岛第二十六中学教育集团(浮山校区)、青岛志远学校、青岛市崂山区第三实验小学、沙子口小学、石老人小学等十余所涵盖小初高的青岛学校校长齐聚论坛,共同聚焦国家“双减”深化与新课标落地背景下,如何以“重构教育关系,激活内驱力”为核心,探索学习从“被动任务”向“主动探索”的转型路径。

田玉深耕教育三十余载,前半生为教育添砖,后半生为众生减负。他历任教师、教研主任、中小学校长等职,现任中国陶行知研究会家庭教育专业委员会副理事长、《中国家书文化大系丛书》主编,是家校社协同育人“最小教联体”幸福小院“共享生活”发起人。累计完成1600+深度陪伴教育案例、10万+教师与家长培训,提出“教育即关系认同”核心学术观,形成家校社协同育人实践课程(四大类24项),并发起“920世界无作业日”“新教育基金会‘智慧妈妈项目’”等公益行动。曾任学术兼职主要有:北京师范大学兼职研究员、中国高等教育学会学习科学研究分会副秘书长、中国教育学会初中教育专业委员会学术委员会副主任、中国教师报教研中心主任、“幸福时轮”企业家文化课程研发负责人等。此次论坛上,他以深厚理论积淀与实践经验为支撑,系统阐释家校社协同育人的“教联体”模式与全科自主学习法的落地路径。

模式创新:角色互换重构教育关系

国家十七部门联合印发的《家校社协同育人“教联体”工作方案》明确要求,2025年半数县区需建成“教联体”,2027年实现全覆盖。田玉以“污染的水源、水脉和水域”比喻三方割裂的危害,强调“当教育生态失衡,单一主体的努力如同杯水车薪。”

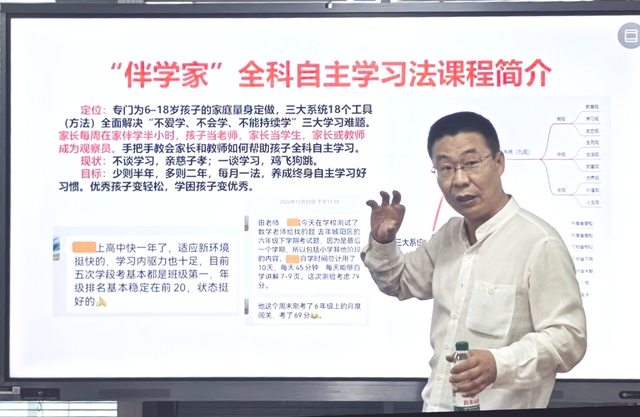

“教育的最高境界是自主教育。”田玉提出的全科自主学习法,核心在于通过“学生当老师、家长当学生、老师当观察员”的角色重构,将传统二元结构升级为三维立体模式。具体操作中,孩子每周在家给家长授课2次,每次15分钟,通过“教学”倒逼知识内化。青岛某小学六年级女生参与实验后,数学从班级中游跃升至满分,英语提升至99分,印证了模式的有效性。

该方法配套“两优一改”工具:每次授课后用5分钟总结自身两个优点与一个改进点,避免评价他人。“缺点是发现问题,改进是解决问题,这是深度学习的关键。”田玉解释,此工具源于布鲁姆教育目标分类学,通过引导分析、评价、创造,将浅层学习推向深层。

实践落地:薄弱校逆袭见证成效

田玉以自身改造薄弱校的实践为例,展现协同育人的惊人成效。2017年接手全区排名倒数的九年一贯制学校时,该校小学一年级仅能招3个班且生源流失严重。通过三年实践,学校实现三大蜕变:招生规模扩至10个班并吸引外区生源;综合质量评估斩获全区一等奖,体育成绩位列全区第一、北京市武术冠军;中考成绩从全区三十余名跃升至第3名。

田玉发起的“9201绿色教育行动”也在各界产生深远影响。该行动倡导“9小时睡眠、2小时运动、0被动学习、学业成绩与综合素养‘1’流”,田玉所在学校自2015年实践以来,学生体质健康指标良好率提升9%,肥胖率年均下降8.8%,成为北京市唯一三项指标均达标的学校。他发起的“920世界无作业日”公益行动从学校倡议发展为全球性活动,2024年进一步延伸至倡导企业当日不安排加班,形成社会联动减负效应。

思想碰撞:教育即关系认同的深层突破

“教育的本质是关系认同。”田玉以大二女生重度抑郁案例为例,通过6小时重复“你没病,只是累了”帮助学生走出阴霾:“贴标签是伤害,解惑才是教育,老师应是思想的导演而非病症的诊断者。”针对家校矛盾,他提出“教育观念一致性”命题:某高知家庭六位高级知识分子因教育分歧导致孩子厌学,“六股真气施压让孩子窒息”,凸显协同共识的重要性。

在“学习意义”对话模型中,田玉建议老师面对“人为什么学习”的提问时,先点赞问题价值,再引导探索“生存保障、精神自由、帮助他人”三种意义,最终让学生自主选择。“教育不是灌输答案,而是点燃探索的火种。”

未来展望:AI 时代的教育新图景

“未来老师的学科教学功能将弱化,情感陪伴、学习建议、思想导引功能将强化。”田玉前瞻性指出,AI 技术将接管知识传授,教育工作者需聚焦“育人”本质。他以21岁当老师时因情感联结带班级获全县中考第一的经历,强调“亲其师,信其道”的核心价值。

论坛尾声,田玉与参会校长展开深度研讨,各校直击实操痛点:“教联体联动16个部门却缺乏行政权限如何推进?”“家长职业特性导致家庭授课配合度低怎么解决?”“观察员角色该如何把握干预尺度?”更有校长坦言曾推行自主学习模式,却因评价体系缺失被迫搁浅。田玉以“微创实验”破题:“可选取有意愿学生家庭组建实验班,每月开展1次线下展示,无需跨部门协同即可启动。”针对工具落地难题,他现场拆解“两优一改”操作流程,实操性解答引发强烈共鸣。校长们纷纷用手机记录演示过程,并表示这套方案终于解决了“想做却不会做”的落地困境。

青报教育在线 姜力宁