青岛四十四中:“好的教育要适合每个孩子”

摘要:编者按:“教育是改变世界的强大工具。”它不仅是知识的传递,更是点燃希望、塑造未来的火种。在推动教育高质量发展的时代命题下,如何激发老校新活力、破解生源困境、实现育人质量的跃升,是众多中小学校面临的挑战。为了探寻岛城教育变革的生动实践,青报教育在线推出《育见未来》系列主题报道,展现一线教育工作者破解难题的智慧与担当。本期我们将与您一起走进青岛四十四中,这所历经六十载耕耘的老校,在校长王雷的带领下,正以“适合的教育才是最好的教育”为信念,书写着独特的育人答卷。

王雷2020年任职青岛四十四中以来,学校在生源多元、基础不一的挑战下,却能一年一个台阶,连续刷新中考成绩,今年更是再创最高纪录。王雷坚信,教育的真谛在于尊重差异、因材施教,他在课堂革新里、学生自治的实践探索中、家校共育的桥梁搭建上,为每个孩子量身铺就了专属的成长之路。

把常规做到极致就是创新

在青岛四十四中所处的教育片区里,不少学生所在家庭经济条件不太好,父母要为生计奔波,在孩子的教育上往往顾不上,这也导致有的孩子从小没有养成好的学习习惯,基础相对比较薄弱。“在别人眼里的‘短板’,就是我们努力的动力。”校长王雷说。

面对这样的生源现状,学校狠抓教学常规。就任四十四中校长以来,王雷并没有对全校的教学管理实施大规模“推倒重来式”的创新,在王雷看来,把常规的事情做到极致就是创新,他的较真,体现在对教学全流程的把握上:从“教学计划与集备”“课堂教学设计”“作业布置与批改”“课后辅导”到“教学评价与反馈”,五方面工作始终围绕“实”“严”“恒”三个字发力,让管理过程更精细、更科学,让教学落地有声。

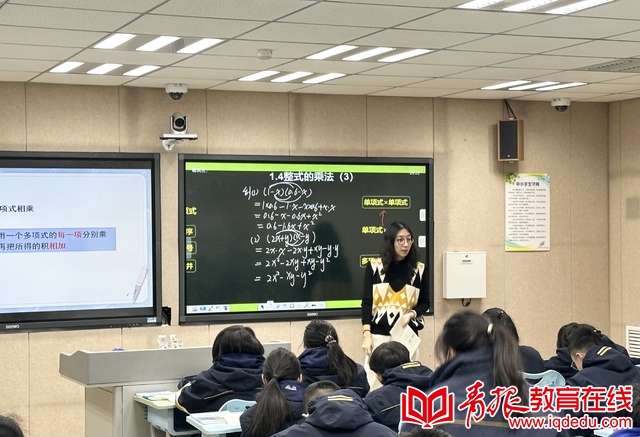

例如,在课堂教学上,每周,王雷总会搬着板凳随机走进教室。“课堂最能反映教师和学生的状态。”从备课详案、教学目标落地、教学过程实施、师生关系处理、习题命制、课堂教学评价等多个维度,王雷为青年教师的课堂精准“把脉”,帮助他们快速成长。如今,“向课堂要质量”已成为全校共识,教师们的课堂设计更重互动性与生成性。近年来,学校教师在各级优质课比赛中斩获佳绩:全国特等奖、一等奖6人,省一等奖7人、二等奖5人,市一等奖22人、二等奖23人,为学生成长注入了强劲助力。

学生作业也是常规落实的重要一环。作业的二次批改是老师们雷打不动的条例,部分学生还需要进行面批作业,而这在多数学校是很难实现的,因为这样做会让老师们的工作几乎翻了一番。在学校,随便翻开学生的作业本,不同颜色的笔迹标注着学生的改错痕迹:红色是首次错误,黑色是学生订正,蓝色是教师复评。“这看似增加了老师们的工作量,但让教学效率提升了,时间久了,学生犯的错越来越少,老师们的工作就会越来越轻松”。王雷解释道。

“老校的优势在于沉淀,而我们要做的是让沉淀的经验焕发新活力。”王雷的“铁规矩”便是将教学常规落地,教学质量的提升自然水到渠成。

让每个孩子都“吃得饱”“吃得好”

在夯实教学常规的基础上,学校直面学生差异,将“适合的教育”理念落地,积极推进“选课走班”,并落实“一生一策”的育人举措。学校八年级和九年级的语文、数学、英语课,成为践行选课走班与个性化培养的重要实践场。学校依据这三个科目的综合评价,为学生提供多样化的课程选择方向,构建起流动课堂体系,学生可根据自身进步情况动态调整选课方向,真正实现按需求选课、按发展走班。

在侧重能力提升的课堂中,教师会补充拓展性习题,引导学生探究多种解题思路,满足学有余力学生的深度学习需求;在侧重基础巩固的课堂里,教师则紧扣课本例题,细致讲解,确保每个学生都能吃透基础知识点,让不同学习状态的学生都能在课堂上有所收获。“一节45分钟的课,既要让学有余力的孩子‘吃得饱’,也要让基础薄弱的孩子‘吃得懂’。”王雷说。

为避免单一学科评价带来的局限性,学校从“一生一策”的角度出发,采用语数英三科综合评定的方式帮助学生规划选课方向。“一个孩子可能数学弱,但语文强,综合评定后选择适合的课程,能在同伴积极的学习氛围中激发弱势学科的自信。”王雷始终强调,“不回避学生之间的差异,才能让每个孩子都能按自己的节奏进步。”

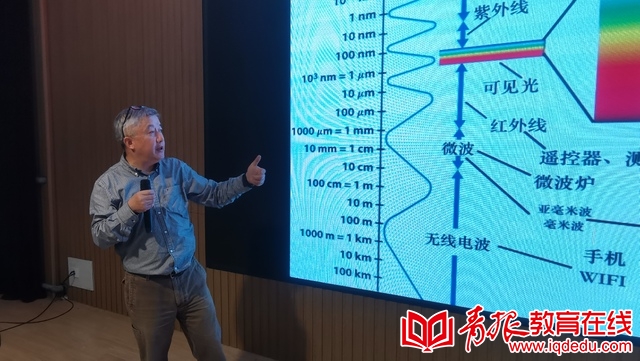

这种“精准滴灌”效果显著,课堂效率大幅提升。而学校对一生一策的探索,并非只聚焦中高年级。针对七年级学生处于初中起点、潜力发掘关键期的特点,学校早早布局“理工计划”,邀请专家为理工科目表现优异的学生提供专业辅导。这既是对国家创新人才培养战略的积极响应,也为有潜力的同学提供了更广阔的成长空间。

让成长有更多“打开方式”

“学校不该只有知识学习,更要培育学生素养和能力。”这是王雷常挂在嘴边的话。在四十四中,学生的成长舞台远不止于教室。学校以“阶梯式成长”为核心框架,以“五大学生组织”练能力、“特色校本课程”育特长,让学生跳出教室找到成长方向。

为了让每个学生“三年有变化”,学校构建了阶梯式成长体系:七年级抓习惯养成,通过全员参与社团活动找到兴趣点;八年级聚焦能力提升,夯实基础;九年级精准冲刺,兼顾学业提升与特长发展。

不同于传统老师指挥、学生执行的模式,四十四中的五大学生组织主打“真参与、真决策”。王雷介绍,学校建立了学生会、3S幻城、自主发展委员会、自主管理委员会、民主参事会五大学生组织,共有160名学生干部,约占学生总人数的15%。从课间秩序维护到活动策划,他们在实践中学会沟通与担当;民主参事会上,学生代表与校领导面对面,就“食堂菜品”“课后服务”“学校管理”等议题建言献策,极大地激发了学生的参与热情,让学生在实践中感悟成长,让学生在解决真实问题中学会担当。

校本课程则精准对接学生需求,学校开设了40余门校本课程,涵盖艺术、体育、科技、人文四大类,形成了五育并举的课程体系。在日常课程与社团活动中,老师会动态记录学生表现,主动发现有潜力的孩子,对其进行针对性培养。既让普通学生在课程中感受艺术熏陶与运动乐趣,也为有天赋的学生搭建了专业成长平台。近年来,学校排球队多次斩获市级比赛前三名,今年中考更有多名学生通过特长生通道,顺利叩开理想高中的大门。

不求最“顶尖”但求最懂孩子

要真正做到“适合每个孩子”,离不开家庭的理解与配合。因此,学校积极搭建家校共育桥梁,将优秀的教育方法延伸至家庭,搭建起校家共育桥梁。

“袁老师,这周的‘家教坊’能讲讲‘如何跟青春期孩子沟通’吗?”每周五傍晚,美术老师袁强的家长课堂上座无虚席。针对家长教育方法相对薄弱的现实,学校率先成为“家长的加油站”。学校的家庭教育沙龙已经坚持了两年多,围绕亲子关系、学习规划等家长关心的话题,袁强以“漫谈”形式为家长答疑解惑。

除了帮家长“充电”,学校还主动邀请家长走进课堂,让家长的职业优势成为教学资源。银行职员讲金融常识,医护人员讲健康知识……既让学生在职业体验中拓宽视野,也让家长感受到“参与孩子教育”的价值。

家校共育甚至延伸到假期。在寒暑假,针对体质监测不达标的学生,学校开设“体育小灶”,每周二、周五由体育老师带队锻炼,还在家长群实时播报进展。“孩子在家懒得动,来学校有老师带、有同学陪,积极性高多了。”一位家长表示。这种“放假不停练”的坚持,让学生体质达标率逐年提升。

“家校关系的核心是尊重与互动。”王雷说,学校从不强制家长做什么,而是用“为什么要做”的解释取得家长们的理解——比如实施学生个性化培养前,教师会向家长说明孩子的培养和提升计划;布置体育作业时,会附上每天锻炼对学生心理健康以及身体素质的好处。当家长明白学校和自己站在同一战线时,教育合力自然形成了。

分数或许能决定一时的升学,而素养与成长,才可以支撑学生走得更远。青岛四十四中用六十年的坚守证明:家门口的好学校,不必追求“顶尖名校”的复制,而应扎根社区、读懂孩子,用精准的教育供给回应每个家庭的期待。正如王雷所说:“我们或许成不了最‘顶尖’的学校,但可以成为最‘懂孩子’的学校——这才是老百姓心中真正的家门口的好学校。”

青报教育在线 孙雯琪