比中国“先行一步”严管校外培训的韩国,为何“政策愈严,培训愈热”?

摘要:作为比中国“先行一步”严格管控校外培训行业的韩国,校外培训愈演愈烈有什么样的社会背景?几十年来由禁止到严管的政策又产生了哪些影响?

和中国隔海相望的邻国韩国,校外培训也是长期以来困扰着教育管理者的一道难题。中国“双减”政策出台以后,许多评论都将该政策与 20 世纪 80 年代韩国对校外培训的禁令进行比较。初看之下,“双减”政策对于校外培训行业的治理整顿与韩国当年的培训禁令有一定相似之处;但细究中韩两国的社会背景、管治工具、治理手段等,两者又不能被简单地相提并论。作为比中国“先行一步”严格管控校外培训行业的韩国,校外培训愈演愈烈有什么样的社会背景?几十年来由禁止到严管的政策又产生了哪些影响?

禁令前夜:韩国的教育普及与培训热潮

远在朝鲜王朝时期,准备科举的朝鲜儒生们与他们的中国同辈一样,往往出资延请塾师讲习“四书八股”以应对考试,而现代意义上韩国的校外培训机构“学院”则出现于 20 世纪 60 年代。朝鲜战争结束之后,韩国教育政策制订者面对支离破碎的教育体系以及 13 岁以上人口中过半的文盲率,采取了分步走的教育重建策略:优先普及小学教育,并将教育普及率逐步推进到高一层级的教育。

在 20 世纪 60 年代,韩国逐步推进普及小学教育的目标,但中学教育学位的供给仍有很大缺口。因此韩国版的“小升初”催生了第一批服务于应试需求的“学院”的诞生。据当时的韩国媒体统计,小学生群体中有81.2% 的学生接受课外培训,有 48.2% 的学生每周接受培训时长超过 4 小时。

随着韩国完成普及小学教育的工作,韩国政府在1968 年 7 月 15 日宣布推广中学(初级)阶段义务教育,并同步推广小升初免试入学制度。由于学生与家长得以从校外培训的负担和入学考试的压力中解脱出来,这一天被称为“7•15 儿童解放日”。然而韩国的校外培训热潮并没有随着考试制度的变化消退,反而伴随着选拔性考试的调整愈演愈烈。家长与学生热衷参与培训的年龄段从小学五、六年级转移到了初二、初三年级,通往高中大门的中考变成了新的战场。在 20 世纪 70 年代初,一名韩国的中学生往往要在 6~7 小时学校课程之外,再参与 2 小时的补课和 3 小时的自主课外学习;而仅在汉城(首尔旧称)一地,每年投入到校外培训的费用就高达 290 亿韩元。

1971 年 8 月 10 日,随着校外培训风靡一时,韩国政府试图采用多种措施应对培训热,如韩国教育文化部下令学校在放学后提供课外辅导服务,以减少学生对课外学习的需求;责令在职教师签署承诺书,保证不在课外时间到培训机构上课;推动高中入学改革,于 1974年在汉城、釜山两地试点高中划片抽签入学的新模式。以上一系列的政策一定程度上减轻了初中阶段的升学压力与培训热度,但随着高中教育的普及,面向一流大学升学考试设立的校外培训又成了新的培训热点。

7.30 教育改革后禁止培训的 20 年

韩国政府在 20 世纪 60~70 年代进行了多轮治理校外培训的尝试,主要策略是配合教育普及的推广,试图以“供给侧”的改革抵消家庭对于通过培训增加应试筹码的热情。其结果则不言而喻:每一阶段教育的普及与免试入学的推广,都使得培训热潮向下一阶段蔓延。韩国教育发展院(KEDI)在 1980 年进行的全国抽样调查显示,韩国小学生参加校外培训的人数比例为25.3%,中学生为 30.2%,普通高中生为 43.9%,就连职业高中的学生也有 23.2% 的比例,韩国政府对教育培训的早期管控显然没有取得预想中的成效。在这一背景下,韩国政府开始酝酿在高考改革之外,以更为严厉的举措打击校外培训行业。

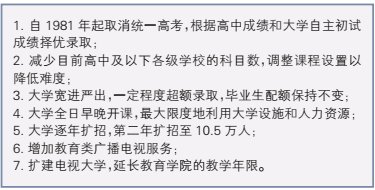

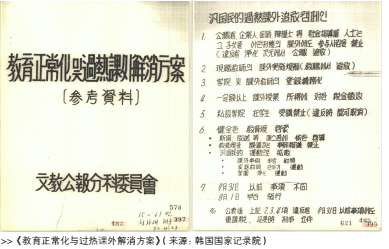

1980 年 7 月 30 日,韩国国家安全应急委员会发布《7.30 教育改革办法》,宣布施行《教育正常化与过热课外解消方案》。办法主要包括两方面的举措,首先是利用高考改革与提供教育服务减轻升学压力:

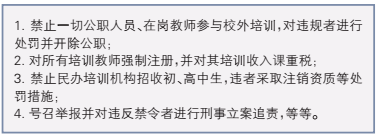

与此同时,该法案也对校外培训提出了最严禁令:

从 1980 年的“7.30 教育改革”开始,韩国开启了长达 20 年的培训禁令时期。在禁令推行的初期,轰轰烈烈的运动似乎取得了一定成效:由国家安全应急委员会、教育部、各直辖市教育专员发起的 18 个联合打击组、12 个教育部专项打击组、37 个民政部专项打击组、7个税务稽查组闻风而动,在各地查处课外培训机构;韩国广播公司新开 KBS-3 频道提供校外学习服务,并最终演变为韩国教育广播公司 EBS;违反禁令送自己子女参与补习的济州市市长引咎辞职,违法提供补习的大学生频频被捕入狱。

不过,仅仅短短几年之后,校外培训禁令就陷入了困境:一阵风的打击之后,课外培训与补习并没有完全消失,而是转入地下;大规模的培训班不见了,取而代之的是一对一的个人辅导,“汽车补习”“乡村补习”和“深夜补习”层出不穷;地下黑市的培训费用涨了两三倍,秘密培训受到富裕家庭欢迎,平民家庭反而失去了学习的机会。到了 20 世纪 80 年代中期,随着治理难度的提高,韩国政府的管制开始放松。1988 年《京乡新闻》报道:“禁课令后一度平息的课外培训热潮再次爆发。位于汉城的江南区有大约 70% 的高二、高三年级学生正在参与校外培训。”与此相对应的是 20 世纪 60 年代初,韩国在册的“学院”(课外培训机构)共有 500 多个,到了 1975 年达到近 3000 个,而在培训禁令实施之后的1990 年,这一数字突破了 2.8 万。

在多方压力下,韩国政府的禁令从发布不久就开始逐渐放宽。1981 年,政府允许在艺术、体育、技术和其他兴趣爱好领域的课外培训;1983 年,允许学习困难的后 5% 学生参与补课;1984 年,取消了高三学生寒假到外语培训机构补习外语的限制;1988 年,教育部恢复初、高中阶段的课外培训;1989 年,允许就读私立大学的大学生在假期提供补课;1991 年,允许在学期内面向中小学学生提供培训,并允许所有大学生提供课外辅导。最终,到了 2000 年,经由韩国宪法法院裁定,补习禁令规定“任何人不得进行课外培训”的内容违宪,损害了儿童的受教育权、性格发展权,以及公民的职业选择自由,韩国的补习禁令就此寿终正寝。

后禁令时代:禁止培训运动的遗产与影响

源于韩国军政府时期的培训禁令最终取消,但这一运动的遗产时至今日仍然具有重要的影响。上文提到的《教育正常化与过热课外解消方案》在 20 世纪 80 年代中与《私设讲习所管理法》合并,构成了《学院的设立、运营及课外培训相关法律》(简称《学院法》)的重要内容。在《学院法》之外,1981 年修订的《学院法施行令》、1985 年新设的《学院法施行规则》都伴随着培训禁令的推行,加入了对培训行业严格的管理方案。

这一“法 - 令 - 则”的法律体系在今天仍然发挥着重要的作用。虽然禁止性条文在韩国宪法法院的裁决后被取消,但严格的监管仍然是韩国校外培训治理政策的主要思路。经过几十年的实践,《学院法》体系已经成为韩国政府监管校外培训的强大工具库:不同规模校外培训机构与从业者从申请注册到休业退出都被系统化的管理台账记录管理;各地政府被赋予培训行业学费标准的定价权,认为有必要调整收费标准的,可以下达定价令调控市场;法规体系还设立了有奖举报制度,用高额奖金吸引群众举报违规设立、违规运营的培训机构。尽管有着相对严格的管理体系,后禁令时代韩国社会的培训热度仍居高不下,韩国政府与培训行业的拉锯战也在继续。2000 年以后,韩国教育平准化的努力似乎回到了原点,高考与“特目高”(外语高中、国际高中等特别目的高中,实际上的重点学校)的选拔考试再次成为了家长在教育中重重加码的目标。彻夜补习成为常态,学生群体中流行着“四当五落”的俗语,意即一天只睡四个小时,就能入读一流大学,睡满五个小时,则只能名落孙山,学生往往彻夜在校外培训机构补习备考。在这一背景下,韩国教育部在 2007 年再次收紧了管理措施,规定校外培训机构晚 10 点后禁止上课,并严厉打击高价收费与非法补习。

在长期的高压政策之下,韩国校外培训行业逐渐产生了一些具有当地特色的变化。第一个特点是“化整为零”。整个韩国范围内,由于政府设立了高额的税务等级以及学费限制,连锁型、大规模的校外培训公司较少,小规模的“学院”成为行业的主体。除了提供综合性课程的“学院”,韩国还出现了被称为“教学所”的培训机构,这类机构往往只有一两名教师,仅教授单一学科的课程。其次,视频课程成为了培训的重要组成部分。为了规避 10 点钟禁令,在晚上课程结束之后,学生会以录播视频的形式继续学习到凌晨。小规模、高度分工的培训机构还催生了“猪妈”群体,即非常熟悉各类培训机构特点与名校招生标准的家长,他们会组织多个小型培训机构与教师组成教学团队,为其他家长(被称为“小猪”家长)的子女提供服务。

截至 2020 年,韩国有超过 7.3 万家从事校外培训服务的“学院”与“教学所”,在禁令实施的 40 多年后,韩国政府化解课外培训热潮的种种努力效果并不尽如人意。尽管政府也试图用一方面推进教育公平,另一方面压制培训的正反两面措施限制社会的培训热度,但优质教育机会的稀缺性与主流教育机构间的质量差异仍然存在。首尔大学、高丽大学、延世大学组成的“SKY”大学仍然是每个学生都希望进入的顶尖学府,“特目高”等高中绕开了平准化的高中教育体系,成为了实际上的重点高中。韩国尽管建立了一套精细的管理体系对整个校外培训行业进行治理,各类严管、限制措施也对机构的组织形式、规模产生了重要的影响,但由于教育平准化推进的不彻底,政策忽视了客观存在的教育机会差异,社会对于校外培训的需求仍然持续不绝,韩国的校外培训产业也进入了“政策愈严,培训愈热”的怪圈。

(本文作者冯思圆,单位系联合国教科文组织高等教育创新中心)